Артемида (Редис, 1993)

Фрагментированная мраморная скульптура Артемиды из Ольвии,

из дома E-10 (III век до н. э.)

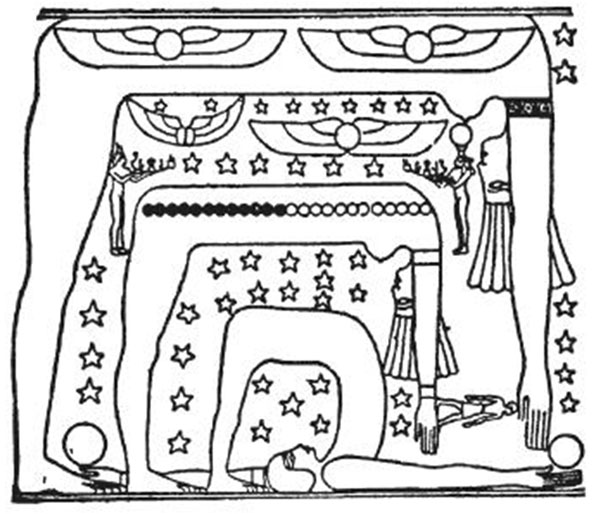

Богиня-небо и ее супруг (в египетской мифологии).

МИФОЛОГИЯ (греч. mythologia — распространение мифов, сказаний) — 1) совокупность преданий о богах, демонах, героях, их деяниях, сотворении мира; 2) наука, изучающая мифы; 3) коллективные представления, основанные на фантазии, вымысле.

Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. М., 2012, с. 282.

Фантастический сюжет в росписи этрусского кратера:

Битва пигмеев с журавлями. Глина. IV век до н. э.

МИФОЛОГИЯ — может восприниматься как определенная наука, объектом изучения, анализа для которой является собственно миф. С точки зрения текста мифология может трактоваться как свод, система, собрание мифологических текстов.

Гурьева Т.Н. Новый литературный словарь / Т.Н. Гурьева. – Ростов н/Д, Феникс, 2009, с. 176.

Фрагментированная мраморная скульптура Артемиды из Ольвии,

из дома E-10 (III век до н. э.)

АРИСТЕЙ. Второстепенный греческий герой, чей культ был распространен в Фессалии. По свидетельству Пиндара, он — сын Аполлона и нимфы Кирены. Был защитником крупного рогатого скота, фруктовых деревьев и покровителем пчеловодов. Вергилий в «Георгиках»(4) рассказывает историю о том, как боги истребили его пчел за смерть Эвридики, которую укусила змея во время ее бегства от Аристея. Кирена помогает сыну получить совет у протея; следуя ему Аристей приносит жертву нимфам и через девять дней в своем улье находит новый пчелиный рой. Эта история больше похожа на фольклор.

АРЕТУЗА. Нимфа, которую во время купания преследовал речной бог Алфей. По просьбе Аретузы Артемида открыла проход под морем, через который нимфа в виде родника вышла на поверхность острова Ортигия возле Сиракуз. Эта легенда стала сюжетом «Аретузы» Шелли и мотивом пьесы Суинберна в стиле греческой трагедии. На сиракузских монетах пятого века изображена голова Аретузы в профиль в окружении дельфинов, и было сказано, что предмет, брошенный в Алфей можно найти в роднике. Имелось также местное поверье, что в 397 н.

АРЕС. Греческий бог войны, сын Зевса и Геры никогда не был особенно популярен в мифах. В «Илиаде» он поддерживал троянцев, в «Одиссее» (8) в песне Демодока, феакийского царя,— Арес любовник Афродиты, в других легендах он — отец ее сына Эроса. В постклассической интерпретации его имя — Марс. Ареопаг, или Холм Ареса на северо-западе афинского Акрополя, был местом собрания совета старейшин, советников царей, но по прошествии времени этот совет утратил власть. Он рассматривал дела, связанные с убийствами и государственной изменой (см. Орест).

АНХИС. Троянский пастух (или царь), возлюбленный Афродиты, родившей ему Энея, будущего родоначальника римлян. За то, что Анхис разгласил тайну своего союза с богиней, Зевс ослепил его ударом молнии. Анхис изображен главным образом в «Энеиде» Вергилия: Эней выносит отца из пылающей Трои; какое-то время он странствует вместе с сыном, умирает в Сицилии; Эней спускается в царство мертвых, чтобы услышать предсказание духа отца о великом будущем государства, которое Эней основоположит.

АНТИОПА. Фиванская царевна, зачавшая от Зевса, явившегося в образе сатира, близнецов Амфиона и Зета. Ее отец (по другой версии, дядя Лик) на обратном пути из Сикиона приказал бросить младенцев на произвол судьбы на горе Киферон, но те были спасены пастухом. Антиопа бежала от отцовского гнева в Сикион, где вышла замуж за царя Эпопея. Выполняя предсмертную волю брата, Лик пошел походом на Сикион, убил Эпопея и доставил Антиопу в Фивы. Жена Лика, Дирка, в течение многих лет притесняла Антиопу, в конце концов решив казнить ее, но той удалось бежать (по другой версии, Антиопа бежала из тюрьмы).

АНТИНОЙ. 1) В «Одиссее» самый знатный и дерзкий из женихов Пенелопы в отсутствие мужа; возглавил заговор против сына Одиссея, Телемаха, сорвавшийся только благодаря заступничеству богини Афины. Антиной погиб от стрелы Одиссея. 2) Юноша, фаворит римского императора Адриана; родился в Вифинии ок. 110 н. э., утонул в Ниле в 130; возможно, жертвенная смерть. После этого был обожествлен Адрианом; в его честь основали город Антинополь, соорудили храм, отчеканили монеты. Статуи Антиноя воплощали образ прекрасного, нежного юноши, часто с атрибутикой Диониса.

АНТИГОНА. Дочь фиванского царя Эдипа и его матери Иокасты. До появления трилогии Софокла она и ее сестра Йемена не играли сколь-нибудь значимой роли в фиванской саге. В трагедии «Эдип в Колоне» Антигона ухаживает за ослепшим отцом в его добровольном изгнании; в другой — одноименной — трагедии она возвращается в Фивы, где в поединке за власть погибли оба ее брата — Полиник и царствовавший ЭТЕОКЛ; несмотря на запрет своего дяди, царя Креонта, предает земле тело Полиника, тем самым исполняя один из «неписаных, но прочных божественных законов».

АНТЕЙ. Ливийский великан, сын Посейдона и богини земли Геи, непобедимый борец, убивавший всех побежденных. Геракл, вызванный на поединок, понял, что Антей обретает новые силы в прикосновении к матери-земле; Геракл оторвал Антея от земли и задушил в воздухе. Сюжет поединка встречается в живописных работах Кранаха Старшего, Тинторетто, Тьеполо и др.

Кто есть кто в античном мире. Справочник. Древнегреческая и древнеримская классика. Мифология. История. Искусство. Политика. Философия. Составитель Бетти Редис. Перевод с английского Михаила Умнова. М., 1993, с. 20.

АНДРОМЕДА. Дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи, которая похвалялась, что прекраснее нереид. За это их отец, бог Посейдон, наслал на страну наводнение вместе с чудовищем, избавить от которых могла лишь искупительная жертва в образе самой Андромеды. Прикованную к скале девушку спас Персей, поразив чудовище. Тема странствующего рыцаря привлекала — в живописи: Тициана, Тинторетто, Рубенса, Рембрандта, Пуссена; в пластике — Пьеро ди Козимо, Челлини; в оперном искусстве — Монтеверди, Генделя, Ибера и др.